Triste

Je devorais mes pensées comme d’autres devorent leurs humiliations.

Balzac, Histoire Intellectuelle de Louis Lambert

Absorto, perplejo en la noche, delante de la enrarecida y suave claridad de las estrellas eucarísticas, como delante de altares siderales para comuniones supremas, el gran Triste se hundió taciturno en sus profundas y constantes cogitaciones.

Sentado sobre una piedra del camino, inmóvil risco de la soledad —él, monje o ermitaño, ángel o demonio, santo o escéptico, nababo o miserable, recorría la escala de sus sensaciones, despertando en su memoria las fabulosas campañas del día, las incertezas, las vacilaciones, las desesperanzas, inventariando con rara meticulosidad y un rigor por el detalle verdaderamente milagroso todos los hechos curiosos, las coincidencias y controversias ingeniosas que se habían dado durante el día, como un género insólito y singular de tortura nueva.

Las estrellas resplandecían con su dulce y húmeda claridad tierna, recordando fugitivos espíritus perdidos en los espacios para, compasivamente, entre sollozos, conversar con las almas…

Y el gran Triste, entonces, proseguía en su chocante monólogo, mentalmente pensado y sentido y que, de tan violento que era en sus hondos conceptos, naturalmente hasta los más revolucionarios e independientes de espíritu hallarían, por cierto, que era un monólogo injusto, pesimista, cruel:

—Y así marcha todo en el grande, el numeroso, el universal partido de la Mediocridad, ¡de la soberana Ramplonería absoluta!

El caso está en ser o en parecer sordo y ciego, en todo y por todo, conforme las conveniencias lo exijan.

Por la mano, de dedos abiertos, sobre el rostro y el parecer, fingir no ver y seguirse de largo, porque las conveniencias lo exigen.

Esa es, al final, la que es la teoría cómoda de los tiempos y que los tiempos siguen al pie de la letra, en todo trance, ferozmente, salvajemente, con la quijada inquebrantable, dura, inaccesible al célebre y pintoresco freno de la Civilización, protegiéndose contra el peligroso asalto de la Lucidez.

—Apaguen el sol, apaguen el sol, por amor de Dios; cierren ese incomodante gasómetro celeste, extingan la luz de esa superflua lamparita de oro que nos ofusca e irrita; maten ese moscardón monótono y monstruoso que nos muerde, es lo que claman los tiempos. Déjennos gozar la bella expresión —locomotora del progreso— tan suficiente y verdadera, y que cabe bien en la agradable y estrecha órbita en que giramos, y no nos aflijan y escandalicen con los tales pensamientos, con las tales espiritualidades, con el tal arte legítimo y otras paradojas de la locura. Déjennos pantagruélicamente patalear, emporcarnos aquí en nuestro lodoso y vasto agujero llamado mundo, estirando nuestros vientres viejos y sagrados, he aquí lo que dicen los tiempos. Qué excelente, qué admirable regalo si la humanidad se tornase toda ella una máquina de buenas válvulas de presión, un simple aparejo útil y económico, del más irrefutable interés —¡sin saudade, sin pasión, sin amor, sin sacrificio, sin abnegación, sin Sentimiento, en fin! ¡Qué admirable regalo!

Inútil, pues, continúa soñando el Triste, todo el estrellado valor y el estrafalario esfuerzo nuevo de mis alas, todo el egregio sueño, orgullo y dolor, sombrías majestades que me coronan —monje o ermitaño, ángel o demonio, santo o escéptico, nababo o miserable, que yo soy— inútil todo…

Por más despreciable que fuese esta procedencia, aunque yo viniera del cenagoso mar de las razas, no sería tanta ni tan notable la fatalidad atroz de que he nacido con los peregrinos dones intelectuales.

Así, dada la situación confusa, izquierda, tumultuaria, del centro por donde voy actuando, estas nobles manos, hechas para la cosecha de los astros, han de andar removiendo estiércol, inmundicia, detritos humanos.

Adaptaciones, pastiches, intelectualismos, especie de verdaderos injertos de la Inteligencia, esos florecen fáciles luego, porque bien difícil y raro es determinar la pureza infinitamente delicada, sentir dónde reside el hilo profundo, la sutil línea divisoria que separa, como por maravilloso trazo de fuego, a los Dotados de los Hechizos o Trasplantados.

Y, pues, con el alma tocada de una trascendente sensibilidad y el cuerpo apresado en la gruesa y pesada cárcel de la materia, iré tragándome todas las ofensas, todas las humillaciones, todos los desprecios, todas las decepciones, todas las depresiones, todos los escarnios, todas las injurias, todo, todo, tragándolos como brasas y hasta unos cumplidos por acá, cumplidos por allá, para no susceptibilizar las vanidades y las presunciones ambientales.

Como flechas envenenadas tengo que soportar sin remedio las piedades humillantes, las compasiones mezquinas, todas las pequeñas y anónimas ironías, todas las agruras perversas y tediosas de la Impotencia herida.

Tengo que tragármelo todo y todavía inclinar la frente y aún mostrarme bien inocuo, bien hueco, bien energúmeno, bien mentecato, bien ojiplático y bien boquiabierto ante la convencional banalidad. ¡Sí! Soportarlo todo y caer admirativamente de rodillas, batiéndome el pecho, babeando y besando el piso y arrepintiéndome del irremediable pecado o del siniestro crimen de ver, soñar, pensar y sentir un poco… Soportarlo todo y oscurecerme, ocultarme, para no sufrir las muecas humanas. Encogerme, enroscarme todo como el caracol, enmudecer, apagarme, en una modestia casi innoble y obscena, casi servil y casi cobarde, para que no sientan las ansiedades y rebeliones que traigo, los Idealismos que acarreo, las Constelaciones a las que aspiro… Recogerme bien en la sombra de mi existencia, como si ya estuviese en la cueva, mi boca contra la fría boca de la tierra, en el gran beso espasmódico y eterno, entregado a las devoradoras neurosis macabras, inquisitoriales, de los gusanos, para que así ni siquiera la respiración de mi cuerpo pueda magullar levemente la pretensión humana.

Y, sobre todo, ni afirmar ni negar —quedarse en el cómodo término medio, apaciblemente neutral.

Hasta que ni yo mismo pueda, en la melancolía crepuscular de los tiempos, dar con la unción emotiva y con cordialidad el brazo a ciertos Secretos íntimos, profundos y oscuros, y levemente irónico y punzado de dolor, errar y conversar con ellos a través de las sombrías avenidas de mi alma.

Nada de sobrevolar encima de todo esto que nos cerca, torbellinos ignaros del rumor humano, de este estruendo atronador de rugidos, de esta ondulante materia, de esta convulsión de fango, encima incluso de estas Esferas que cantan luz por la boca de los astros.

Y que el mundo vea y sienta que yo lo conozco y comprendo y que, a pesar de la oscuridad de mis roces comunes con él, a pesar de los contactos execrados en la rodante contingencia de la Vida, lo tengo como encerrado en esta pequeña y frágil mano mortal.

Diciéndolo todo al mundo, originalmente todo, con el verbo inflamado en vértigos y llamas de la más alta elocuencia, que solo un complejo y singular sentimiento produce, el mundo, espantado por mi ingenuidad, huirá de mí instintivamente, más que de un leproso.

E, incluso allá, en una hora cierta y fea en la que se abre en el alma de ciertos hombres una soporizada flor tóxica de perversidad, allá muy en lo íntimo, bien allá en la pausa de sus conciencias, en unos vagos instantes bizcos, oblicuos, cuántos de los más generosos amigos no hallarán, aunque hablando por lo bajo, como guiñándose el ojo a sí mismos, ¡más ridículo que doloroso mi interminable Sufrimiento!

Sin embargo, por más que me humille, que agache resignado la desolada cabeza, que me haga bastante eunuco, que no murmure una sílaba, que no insinúe un gesto, que ande en las puntas de los pies como en las cámaras mortuorias, que sofoque la respiración, que no ose levantar con audacia los ojos para los graves y grandes señores del saber; por más que les repita que no me enorgullezco de lo que sé, sino de lo que siento, pues en cuanto al saber pueden quedárselo todo; por más que les diga que yo no soy de este mundo, que yo soy del Sueño; por más que haga todo esto, nunca se convencerán de que deben dejarme libre, por la ley de la Naturaleza, contemplando, mudo y aislado, la elocuente Naturaleza.

Y, entonces, así, infinitamente triste, réprobo, maldito, secular, Ahasverus del Sentimiento, de martirio en martirio, de persecución en persecución, de sombra en sombra, de silencio en silencio, de desilusión en desilusión, iré lentamente subiendo como por siete mil gigantescas escaleras en confusas espirales babélicas y laberínticas, como hechas de sueños. Y esas siete mil escaleras irán a dar a siete mil puertas formidables, esas siete mil puertas y esas siete mil escaleras correspondiéndose, en comprobación de mis culpas, a los siete pecados mortales.

Y yo tocaré, por tardías y muertas luces lunares, tocaré, tocaré sin cesar, lleno de una convulsa, aflictiva ansiedad, en esas siete mil puertas —puertas de mármol, puertas de bronce, puertas de piedra, puertas de plomo, puertas de acero, puertas de hierro, puertas de flama y puertas de agonía— y las siete mil puertas siete mil veces tremendamente cerradas con siete mil profundas llaves, seguras, nunca se abrirán, y las siete mil misteriosas puertas mudas no cederán nunca, nunca, ¡nunca!…

En un movimiento nervioso, entre desolado y altivo, de la excelsa cabeza, como ese augusto agitar de melenas o ese nebuloso estremecimiento convulso de los sonámbulos que despiertan, el gran Triste se había levantado, ya, con certeza, por instantes enmudecida la punzante voz interior que clamaba en su espíritu.

De pie ahora, en toda la altura de su bulto agigantado, tal vez arrancado a los flancos poderosos de Titanes y fundido originalmente en las forjas del sol, el gran Triste parecería mayor todavía, bajo las consteladas diademas nocturnas.

Las estrellas, en su dulce y delicada castidad, tenían ahora un sentimiento de vago adormecimiento, casi un velado y conmovedor cariño, recordando fugitivos espíritus perdidos en los espacios para, compasivamente, entre sollozos, conversar con las almas…

Y, en la angelitud de las estrellas contemplativas, en la paz suave, alta y protectora de la noche, el gran Triste desapareció —allá se fue aquel errante y perpetuo Sufrimiento, allá se fue aquel preso doloroso de los ritmos sombríos del Infinito, tristemente, tristemente, tristemente…

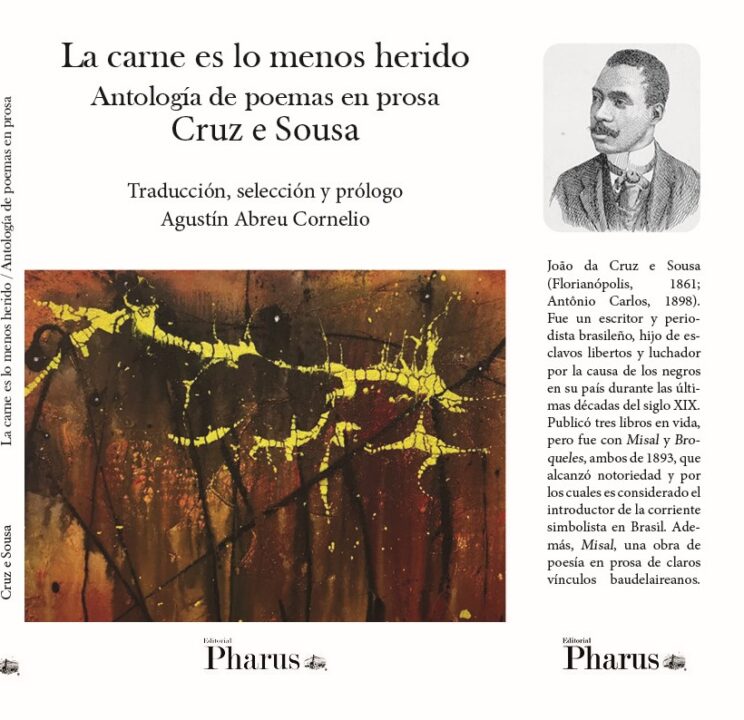

João da Cruz e Sousa

(Florianópolis, 1861; Antônio Carlos, 1898)

Fue un escritor y periodista brasileño, hijo de esclavos libertos y luchador por la causa de los negros en su país durante las últimas décadas del siglo XIX. Publicó tres libros en vida, pero fue con Misal y Broqueles, ambos de 1893, que alcanzó notoriedad y por los cuales es considerado el introductor de la corriente simbolista en Brasil. Además, Misal, una obra de poesía en prosa de claros vínculos baudelaireanos, fue el primer volumen significativo en esa forma poética, novedosa en aquel entonces, dentro de la literatura portuguesa. Para la fecha de su deceso, el editor ya tenía en sus manos los originales de Evocaciones (1898), en prosa, y Faroles (1900), en verso, pero las publicaciones póstumas se han seguido multiplicando a lo largo de los años.

Agustín Abreu Cornelio

(Ciudad de México, 1980)

Es doctor en Literaturas Hispánicas por la Universidad de Pittsburgh. Entre otros, ha publicado los poemarios Estas ruinas (Premio de Poesía Teodosio García Ruiz, 2024) y Extinción del testimonio (2013), además de ensayos y artículos sobre literatura latinoamericana contemporánea. Es traductor de lengua inglesa y portuguesa; versiones suyas de poemas, ensayos y cuentos de Gertrude Stein, Claudia Rankine, Ruth Stone, Ignácio de Loyola Brandão, Cruz e Sousa, por mencionar algunos, se han publicado en revistas digitales de México y Argentina. Actualmente, es jefe del Departamento Editorial de Revistas Científicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Comparte en redes sociales

Te puede interesar

© Editorial Pharus. Todos los derechos reservados 2021.

© Editorial Pharus. Todos los derechos reservados 2021.

© Editorial Pharus. Todos los derechos reservados 2021.